Projekt

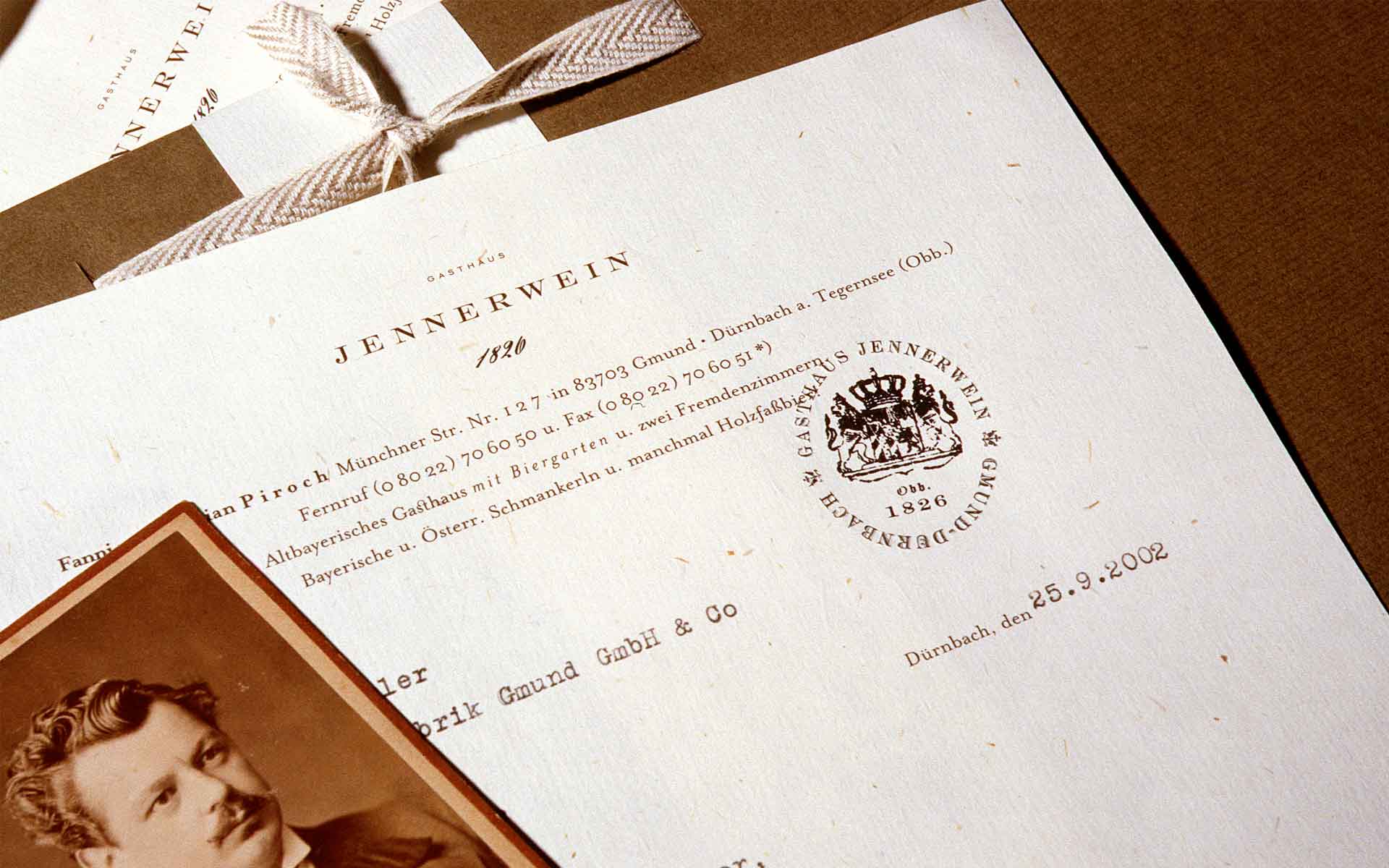

Entwicklung eines visuellen Erscheinungsbildesim im Vintage-Stil für den firmeneigenen Gasthof »Jennerwein« der Büttenpapierfabrik Gmund

Designleistung

Corporate Design, Designberatung, Grafikdesign, Illustration und Typografie

Gestaltete Medien

Geschäftspapiere, Briefpapiere, Getränkekarten, Speisekarten, Servietten, Bierdeckel, Stempel, Tischkarten, Haus- und Außenbeschriftungen etc.

Medienproduktion

Bildbearbeitung, DTP – Desktop Publishing (Satzherstellung), Printproduktion und Druckveredelungen

Branche

Papierindustrie und Gastronomie

Auftraggeber

Büttenpapierfabrik Gmund am Tegernsee, Bayern

Jahr

2002

Project

Development of a visual identity in vintage style for the in-house inn »Jennerwein« of the Gmund handmade paper factory

Design Services

Corporate design, design consulting, graphic design, illustration, and typography

Designed Media

Business stationery, letterheads, drink menus, food menus, napkins, coasters, stamps, place cards, interior and exterior signage, etc.

Media Production

Image editing, DTP – desktop publishing (typesetting), print production, and print finishing

Industry

Paper industry and gastronomy

Client

Gmund Handmade Paper Factory at Tegernsee, Germany

Year

2002

Kommentar

Comment

Die Ausgangssituation

Florian Kohler, Inhaber der Büttenpapierfabrik Gmund, beauftragte Wolfgang Beinert, ein visuelles Erscheinungsbild für sein erworbenes Gasthaus »Jennerwein« in Dürnbach am Tegernsee zu gestalten. Kohler renovierte das Gasthaus aus dem Jahre 1826 mit sehr viel Feingefühl nach historischen Vorlagen aus dem 19. Jahrhundert und ließ es von einer Innenarchitektin dementsprechend einrichten.

Die Anmutung des Corporate Designs sollte einerseits diesem historischen Anspruch gerecht werden; andererseits sollte das Design »bayerisch«, »persönlich«, »weltoffen« und »anspruchsvoll« sein. Beinert erhielt dazu alle nötigen Freiheiten. Nur der Name »Jennerwein« war verbindlich. Ein geschichtlicher Background oder vorhandene Gestaltungselemente standen nicht zur Verfügung.

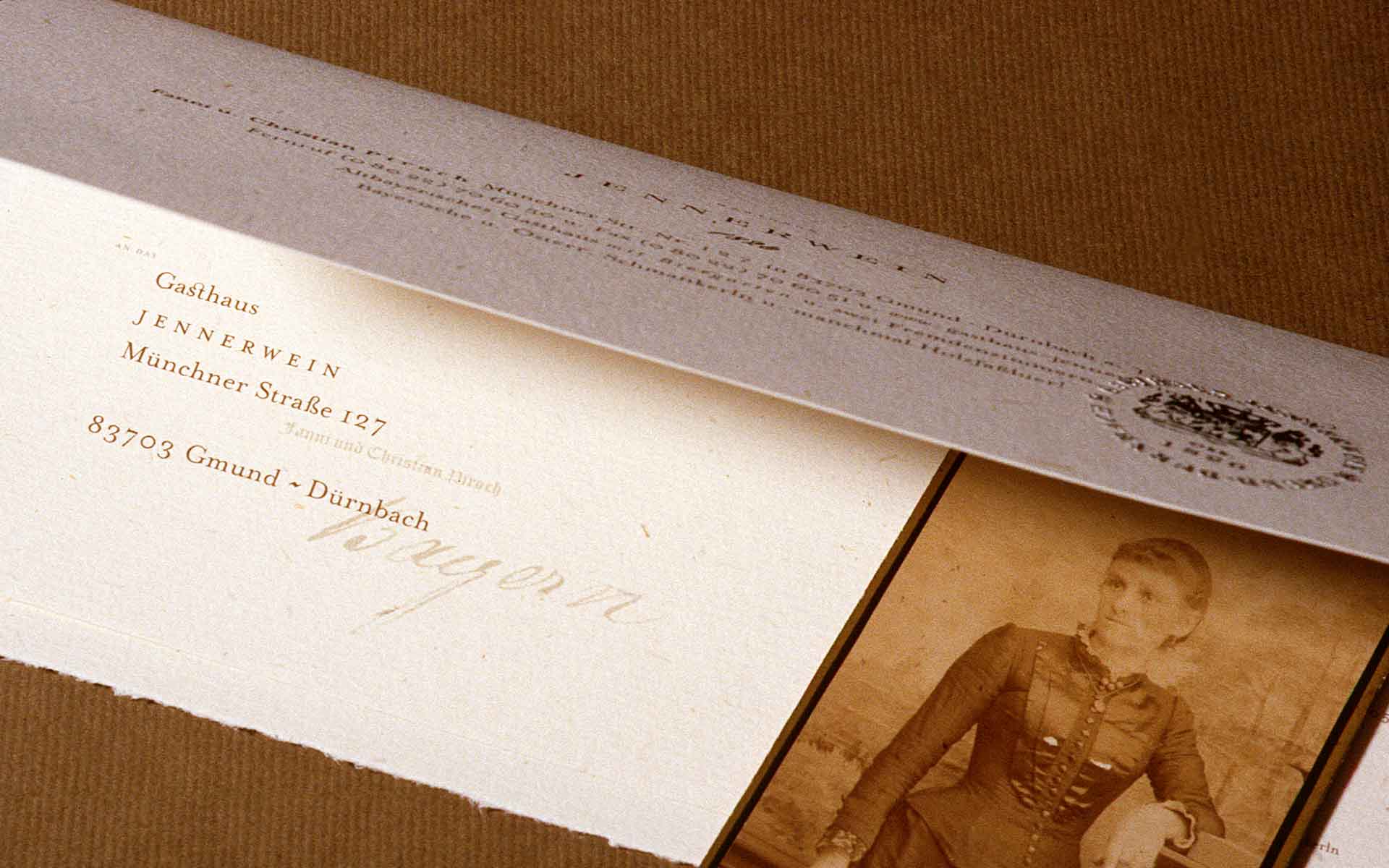

Der Auftragsumfang beinhaltete ein Signet, einen Hauptgeschäftsbogen, ein Zweitblatt, vier Visitenkarten, einen Stempel, eine Begrüßungskarte, eine Präsentationsmappe, eine Universalkarte, ein Kuvert, eine Speisekarte, eine Getränkekarte, eine Papierserviette, einen Bierdeckel, die Gebäudekennzeichnung, ein Inhouse-Orientierungssystem, eine Tragetasche, eine Einladungskarte mit Antwortkarte, eine Eröffnungsanzeige und eine Tischkarte. Bis zum Produktionsbeginn waren knapp zwei Monate eingeplant.

Recherche

Um dem Gasthaus »Jennerwein« gestalterisch eine nicht-werbliche Authentizität zu verleihen, waren Recherchen vor Ort, in Bibliotheken, im Internet und in Museen Voraussetzung. Denn die geschichtliche Bezugnahme sollte in ästhetischer, stilistischer und inhaltlicher Form erfolgen. Der grafischen Gestaltung musste somit die geistige Auseinandersetzung mit dem frühen 19. Jahrhundert und der Heimatgeschichte des Tegernseer Tals vorangehen.

Gestaltung

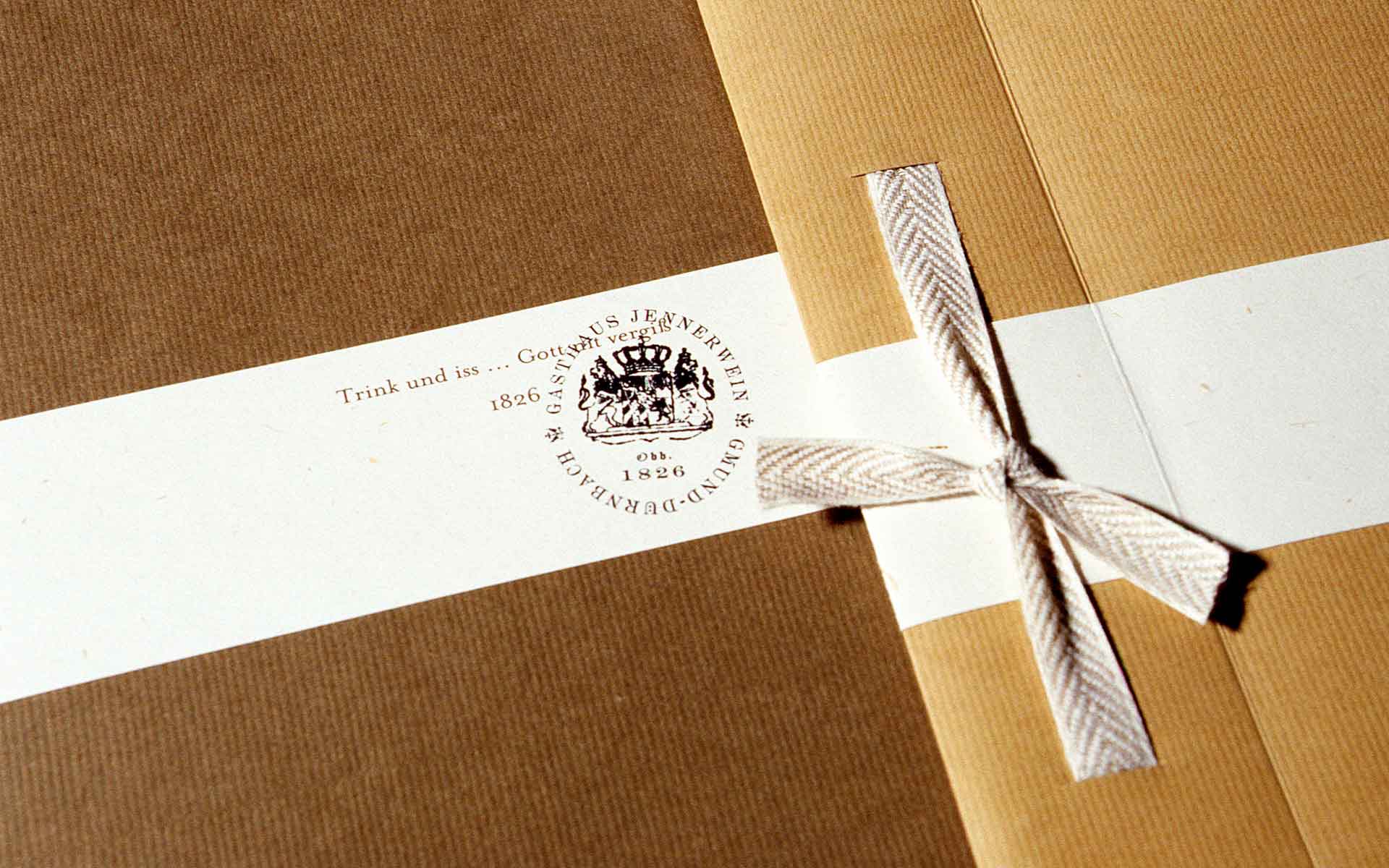

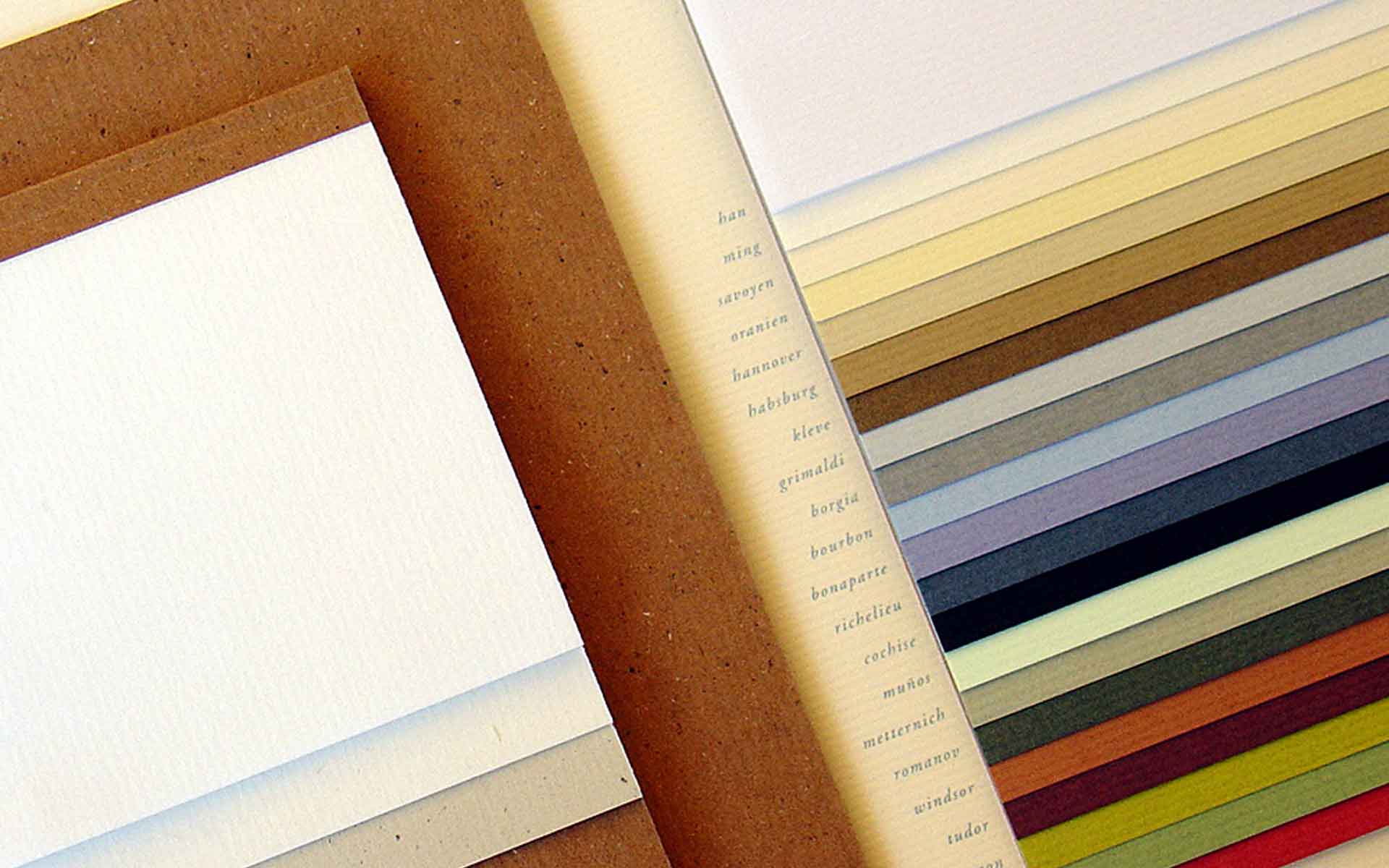

Beinert stimmte Materialien, gestalterische Typografie, Farben und gestalterische Ornamente exakt auf den historischen Hintergrund und auf das Ambiente des Gasthauses ab. Die durch Holz geprägte Farbwelt der Inneneinrichtung setzt sich latent in den Drucksachen fort, ohne »standardisiert« und somit steril zu wirken. Die haptischen Papiere spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Sie stammen, abgesehen von Servietten und Bierfilzchen, aus der Büttenpapierfabrik des Florian Kohler. Die natürlich wirkenden Erdfarben beige und braun sowie das Strohpapier fügen sich harmonisch in die Atmosphäre der Gaststube ein.

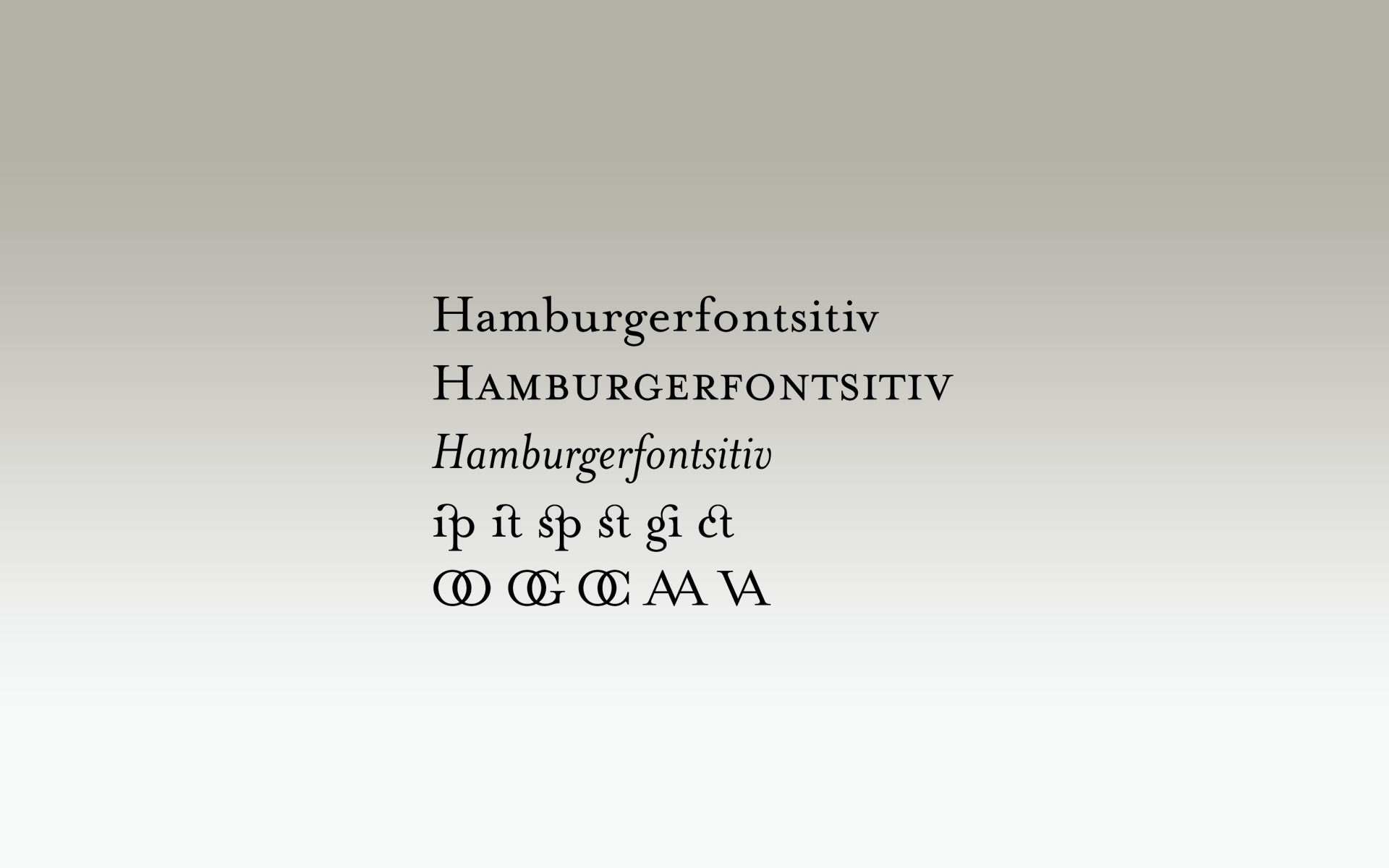

Typografie

Beinert wählte als »Brotschrift« die Schriftschnitte der Mrs. Eaves (1996) von Zuzana Licko, einen amerikanisierten und femininen Nachschnitt der englischen Vorklassizistischen Antiqua »Baskerville« (um 1750). Für den Schriftzug »Jennerwein« verwendete er die Engravure von Robert Wiebking, ursprünglich eine Gravurschrift aus dem Wien des 18. Jahrhunderts, eine Schrift, die auch im damaligen Benediktinerkloster am Tegernsee handschriftlich in kartographischen und buchhalterischen Verzeichnissen Verwendung fand. Der Schriftzug »Gasthaus« wurde in der Engravers Gothic, einer amerikanischen Majuskel-Groteskschrift, die in den USA ab Mitte des 19. Jahrhunderts vorwiegend als Anzeigen- und Werbeschrift benutzt wurde, gesetzt. Charakteristisch für alle verwendeten Schriften sind die weiten Binnenräume. Ein modisches Merkmal der betreffenden Zeit. Die Jahreszahl 1826 wurde aus einer handschriftlichen Urkunde gleichen Datums zusammengesetzt.

Beinert setzte die Druckschriften vorsätzlich so »fehlerhaft« ein, wie sie in der Periode des Bleisatzes in kleinen Land-Druckereien angewendet wurden: Grundschrift sperren, Eigennamen fett und Wörter einfach abkürzen. Die Hintergründe: Schriftsetzer wurden damals nach der Anzahl der gesetzten Zeilen entlohnt. Die Grundschrift wurde deshalb auch als »Brotschrift« bezeichnet. Erschwerend kam hinzu, dass Auszeichnungsschriften und Akzidenzschriften für kleine Land-Druckereien zu teuer waren. Deshalb waren oft nur ein normaler, ein kursiver und ein fetter Schriftschnitt vorhanden, deren Zeichenvorräte meist auch noch sehr gering waren; Wörter mussten deshalb zwangsläufig abgekürzt werden.

»Akzidenzdrucksachen« wurden in dieser Zeit auch nicht von Grafikdesignern, sondern von besonders geschulten Handsetzern, den so genannten Akzidenzsetzern, gestaltet. Im bayerischen Hinterland erledigte das natürlich der Drucker in Personalunion selbst. So wurden dort Akzidenzen, beispielsweise Briefpapiere, einfach von oben nach unten abgesetzt. Meist im axialen, also symmetrischen Satz. Ästhetische Überlegungen spielten dabei in der Regel kaum eine Rolle.

The Starting Situation

Florian Kohler, owner of the Gmund Paper Mill, commissioned Wolfgang Beinert to create a visual identity for his acquired inn »Jennerwein« in Dürnbach am Tegernsee. Kohler renovated the inn, dating back to 1826, with great care, following historical templates from the 19th century, and had it furnished accordingly by an interior designer.

The appearance of the corporate design was intended to, on the one hand, meet this historical demand, and on the other hand, reflect a »Bavarian«, »personal«, »open-minded«, and »sophisticated« design. Beinert was given complete freedom in this regard, with only the name »Jennerwein« being mandatory. There was no historical background or existing design elements to draw upon.

The scope of the project included a logo, a main business sheet, a second sheet, four business cards, a stamp, a welcome card, a presentation folder, a universal card, an envelope, a menu, a drinks menu, a paper napkin, a beer coaster, building signage, an in-house orientation system, a tote bag, an invitation card with a response card, an opening announcement, and a table card. Just under two months were allocated for production to commence.

Research

To give the »Jennerwein« inn a non-promotional authenticity in terms of design, on-site, library, internet, and museum research was a prerequisite. Historical references were to be aesthetically, stylistically, and contextually incorporated into the graphic design. The visual design needed to precede a thoughtful engagement with the early 19th century and the local history of the Tegernsee Valley.

Design

Beinert aligned materials, design typography, colors, and decorative ornaments precisely with the historical background and the atmosphere of the inn. The color palette influenced by wood in the interior design subtly continued in the printed materials without appearing »standardized« and thus sterile. The haptic papers played a crucial role, sourced from Florian Kohler’s Gmund Paper Mill, with earthy tones of beige and brown and straw paper blending harmoniously with the pub’s atmosphere.

Typography

As the »body font«, Beinert chose the typefaces of Mrs. Eaves (1996) by Zuzana Licko, an Americanized and feminine revival of the English pre-Classical Antiqua »Baskerville« (circa 1750). For the inscription »Jennerwein«, he used the Engravure by Robert Wiebking, originally an engraving script from 18th-century Vienna, a typeface also handwritten in cartographic and accounting records at the former Benedictine monastery in Tegernsee. The word »Gasthaus« (inn) was set in Engravers Gothic, an American uppercase sans-serif typeface predominantly used for advertisements and promotion in the USA from the mid-19th century. Characteristic of all used typefaces are the wide interior spaces, a fashionable feature of that era. The year 1826 was composed from a handwritten document of the same date.

Intentionally, Beinert used the typefaces in a »flawed« manner, replicating the practices in the period of lead typesetting in small rural print shops: justify the body text, bold proper nouns, and abbreviate words. The background: typesetters were paid based on the number of lines set, hence the body text was referred to as the »bread font«. Additionally, ornamental and display typefaces were too expensive for small rural print shops, often having only a regular, italic, and bold typeface, with limited character sets; therefore, words inevitably had to be abbreviated.

»Accidental printing materials« during this time were not designed by graphic designers but rather by specially trained hand-setters, called »accident setters«. In the Bavarian hinterland, this task was naturally performed by the printer himself. Consequently, »accidents«, such as letterhead papers, were set simply from top to bottom, mostly in axial, symmetrical composition. Aesthetic considerations typically played a minor role in this process.

Unterschiedliche Reinzeichnung und Schriftproben.

Kommentarfortsetzung

Continuation of comment

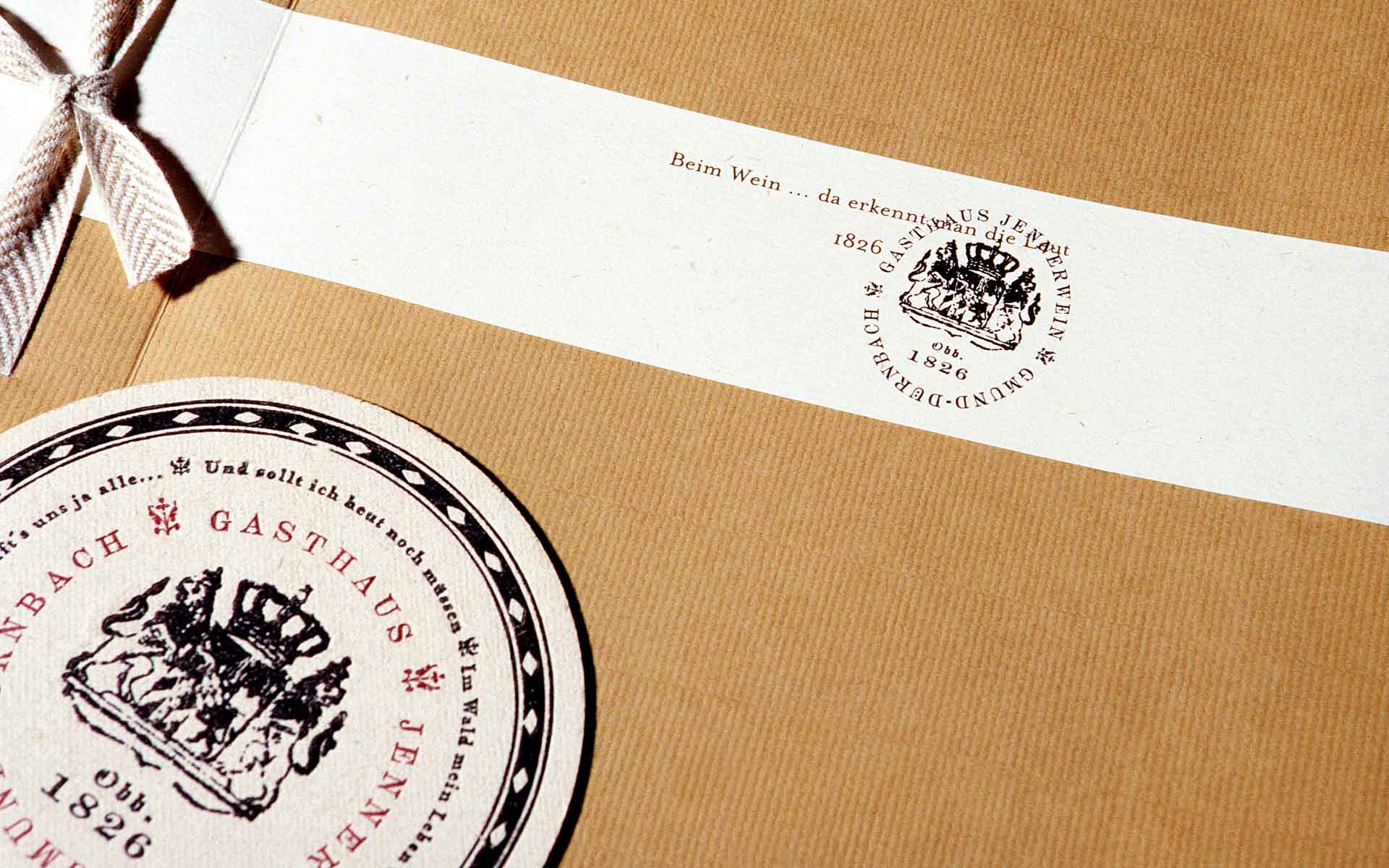

Signet

Die Reinzeichnung des Signets wurde gezielt so zerstört, dass der Eindruck entsteht, dass das bayerische Wappen nebst ovalförmigem Schriftzug bereits seit dem 18. Jahrhundert in dieser Form existiert. Im ovalen Kreissatz verwendetet Beinert eine schmal modifizierte Mrs. Eaves in Versalien. Die heraldische Form des Wappens ist angelehnt an einen Beurkundungsstempel der »Königlich Bayerischen Akademie der Bildenden Künste in München« aus dem Jahre 1874.

Ornamente

Die von Beinert verwendeten Polytypen, Vignetten, Einfassungen, Asseré- und- Accidenz-Linien stammen aus einer alten Handausgabe eines Schrift-Proben-Buches der Schriftgiesserei und Xylographischen Anstalt Julius Klinkhard, Leipzig und Wien. Sie wurden teilweise im Illustrator restauriert und stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Produktion

Produziert wurde auf den edlen Feinst- und Naturpapieren der Büttenpapierfabrik Gmund in drei aufeinander abgestimmten Materialtönen. Gedruckt wurde in vier Pantone Echtfarben mit 5 % Trockenstoff in Offsetverfahren auf einer Heidelberger Speedmaster. Die Hochprägungen im Schriftkranz des Signets und auf den Innenseiten der Getränke- und Speisenkarte wurden auf einem Heidelberger Tiegel gefertigt.

Jennerwein

In Bayern erzählt man sich noch heute die Geschichte des Wilderers Jennerwein. Filme, Bücher und Theaterstücke verdeutlichen seine volkstümliche Popularität. Der Holzknecht Georg Jennerwein stammte aus Westenhofen bei Schliersee, der Nachbargemeinde Dürnbachs am Tegernsee. Er war ein leidenschaftlicher Wilderer, und wie Zeitzeugnissen zu entnehmen ist, auch ein berüchtigter Frauenheld. Letzterer war auch der Grund, warum er auf tragische Weise vom Jagdgehilfen »Johann Pföderl« hinterrücks erschossen wurde.

Ob der Wildschütz »Jennerwein« nun mit dem 1826 erbauten Gasthaus »Jennerwein« etwas gemein hat, ist nicht verbrieft, aber sehr wahrscheinlich. Der Familienname »Jennerwein« ist sowohl am Tegernsee als auch am Schliersee noch heute weit verbreitet. Die Prosa- und Lyriktexte auf den Papierservietten und den Bierfilzchen verweisen unabhängig davon auf das Leben des Wildschütz »Jennerwein«.

Signet

The final drawing of the logo was intentionally damaged to give the impression that the Bavarian coat of arms, along with the oval-shaped inscription, has existed in this form since the 18th century. In the oval circular setting, Beinert used a narrowly modified Mrs. Eaves in uppercase. The heraldic form of the emblem is inspired by a certification stamp of the »Royal Bavarian Academy of Fine Arts in Munich« from the year 1874.

Ornaments

The polytypes, vignettes, borders, Asseré, and Accidenz lines used by Beinert are from an old manual edition of a type specimen book from the type foundry and xylographic institute Julius Klinkhard, Leipzig, and Vienna. They were partially restored in Illustrator and date back to the mid-19th century.

Production

The production was carried out on the exquisite fine and natural papers of the Gmund Paper Mill in three coordinated material tones. Printing was done in four Pantone spot colors with 5% dry substance using offset printing on a Heidelberg Speedmaster. The high embossings in the lettering circle of the logo and on the inside of the beverage and menu cards were produced on a Heidelberg platen press.

Jennerwein

In Bavaria, the story of the poacher Jennerwein is still told today. Films, books, and plays illustrate his folkloric popularity. The woodsman Georg Jennerwein hailed from Westenhofen near Schliersee, the neighboring community of Dürnbach am Tegernsee. He was a passionate poacher, and according to contemporary accounts, also a notorious ladies‘ man. The latter was the reason why he was tragically shot from behind by the gamekeeper »Johann Pföderl«.

Whether the poacher »Jennerwein« has anything in common with the inn »Jennerwein«, built in 1826, is not documented but highly likely. The family name „Jennerwein“ is still widespread at both Tegernsee and Schliersee. The prose and poetry texts on the paper napkins and beer coasters refer independently to the life of the poacher »Jennerwein«.